仮内申の調査、都立の理科・社会の解き方のコツ [代表:宮谷]

受験生の皆さんは本日あたりまでに、担任の先生から仮内申の結果が伝えられているはずです。

この仮内申は、都立・私立どちらの受験でも“受験のベース”となる重要な数値です。

各ご家庭でもぜひしっかりご確認をお願いします。

特に都立高校を受験する生徒さんは、

「換算内申」と「素内申」が異なることに注意が必要です。

生徒さん自身が「どちらの数字を聞いたのか分からない」というケースもありますので、不明な場合は保護者様から担任の先生に確認いただければと思います。

また、セルモからも各教室で結果報告のお願いをいたしますので、速やかなご回答にご協力ください。

昨日生徒さんが嬉しそうに「換算内申が5も上がった!」と報告してくれました。

細かな努力を積み重ねていた生徒さんなので、本当に素晴らしい結果でした。

ただし、換算内申が5上がると、入試当日の各科目の目標点数はそれぞれ4〜5点ほど下がるだけです。

問題数でいうと実質1問分です。

本人もその点を理解しており、「当日の目標点はしっかり取れるように頑張る!」と話していました。

この感覚を持てていること自体が素晴らしいですね。

───────────────────

■ 都立の理科・社会は“量が圧倒的”。どう戦う?

───────────────────

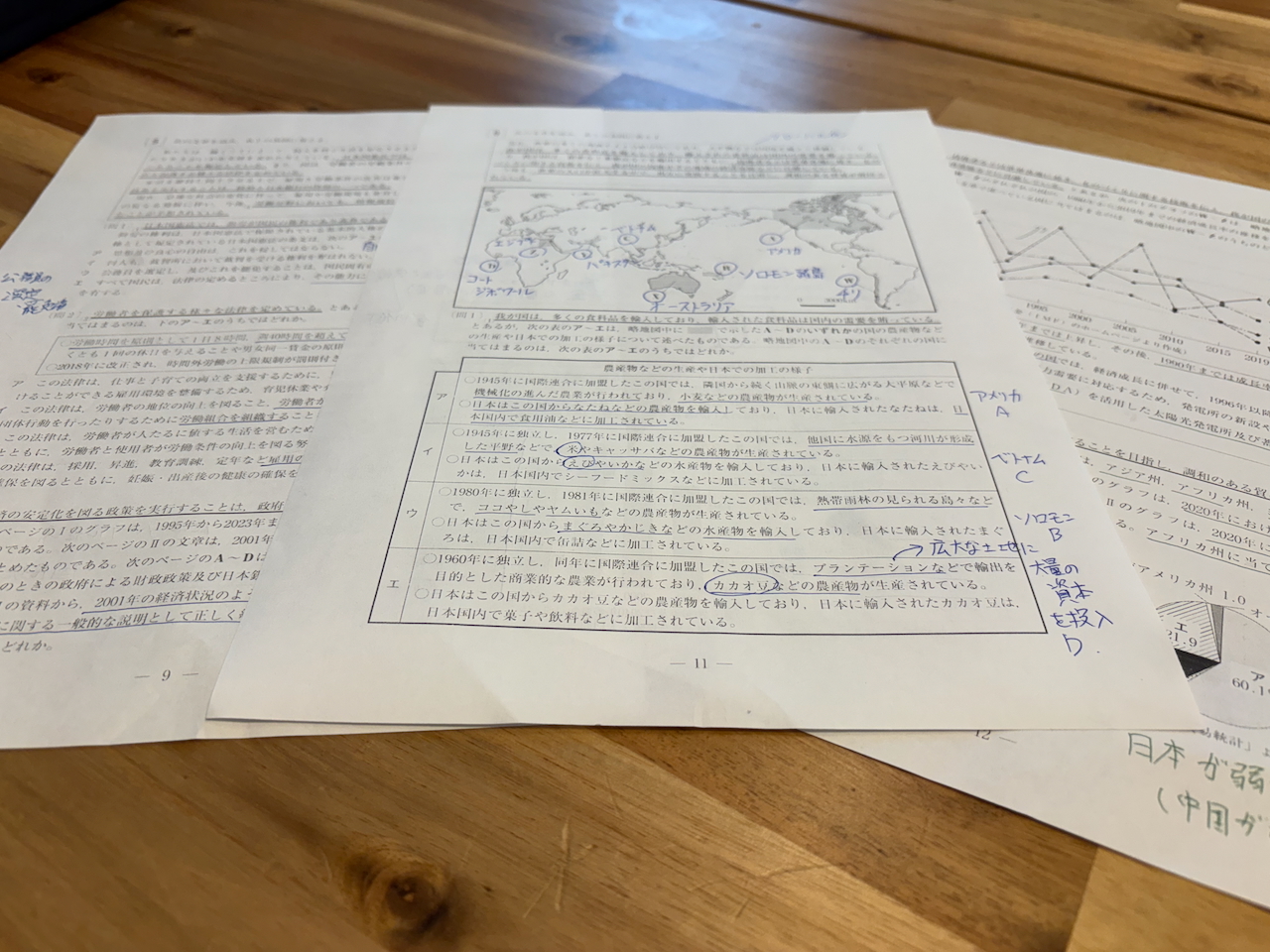

今週末の日帰り合宿勉強会に向け、帰宅後に都立の理科・社会の過去問を改めて解き直しました😊

保護者様からよくいただく声のひとつが、

「理科と社会って、こんなに量が多いの?」

というものです。

確かに、毎年12ページ前後あり、1ページあたり4分ほどで処理しなければいけません。

文章と図表がぎっしり詰まっているので、これは成績上位の生徒でも相当大変です。

しかも、出題範囲がとても広いため、

「ここだけ覚えておけば十分」という勉強が通用しません。

では、どう対処するのか?

合宿勉強会で詳しく話しますが、ポイントは次の通りです。

───────────────────

■ 理科・社会の共通の解き方のコツ

───────────────────

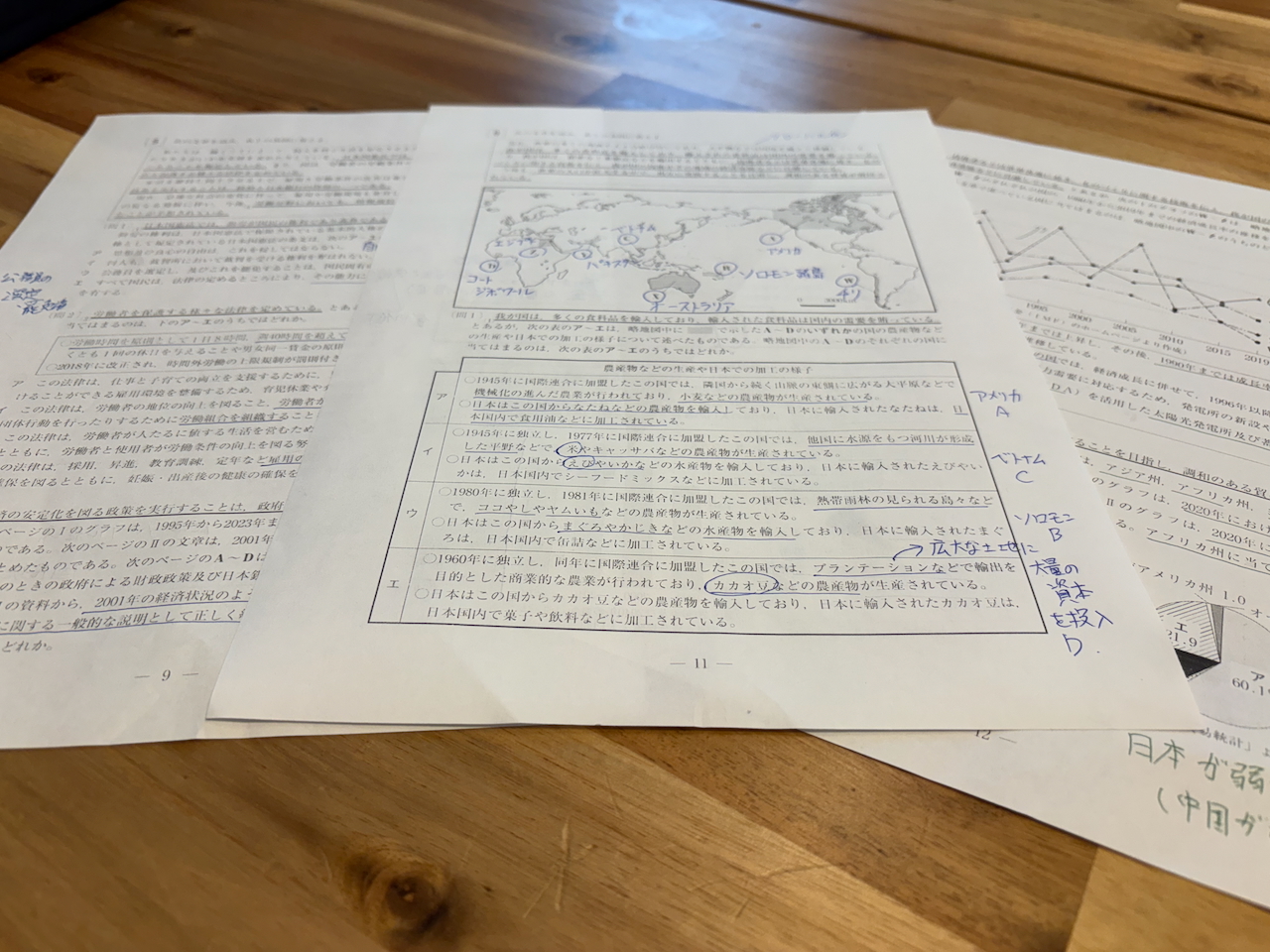

① 文章・図表を最初から全部読まない!

読むべき量が多すぎるので、これは絶対にNG。

② 問題を先に読む!

問題文に書かれた「指図(何を答えさせたいか)」を見て、

必要な部分だけ読むのが鉄則。

③ ヒントになる語句・場所に線を引く。

“拾う作業”を正確に。

④ 選択問題は消去法。

明らかに違うものから除外。

⑤ 社会の記述の90%は“文章・図表の抜き写し”。

知識ではなく、読み取りで解ける問題が多い。

⑥ 理科は公式暗記が絶対に必要。

知識がゼロでは手が出ない。

⑦ 用語暗記だけでは不十分。

中身(仕組み)を教科書で理解する。

特に中堅〜上位校を狙う生徒は必須。

こういった手順を身につけるだけで、

知識が多少不足していても“取れる問題”が増えます。

しかし、当然ながら中堅校・上位校を目指す場合は、それだけでは足りません。

知識の精度が必要になります。

───────────────────

■ 例題:歴史の「天皇名と功績」

───────────────────

昨年の令和7年度試験の社会大問1に、次のような問題がありました。

幕府への御家人の不満が高まる中、朝廷に政治を取り戻そうと戦いを起こし、

幕府を倒した後、天皇を中心とした政治を行った人物は?

選択肢

ア後白河天皇 イ聖武天皇 ウ桓武天皇 エ後醍醐天皇

•いつの時代の天皇か

•どんな政治・改革を行ったか

•その人物が関係する出来事は何か

を理解しておく必要があります。

歴史で覚えておくべき天皇はおよそ10人程度。

その時代背景や功績とセットで覚えるのがポイントです。

このあたりも、合宿勉強会では生徒さんにわかりやすく整理して伝えます。

───────────────────

■ 最後に:保護者様へお願い

───────────────────

中学生たちは、想像よりもはるかに難しい範囲と量を勉強しています。

特に都立入試の理科・社会は圧倒的な情報量で、

“正しい解き方の訓練”が不可欠です。

どうかご家庭でも、

集中して学習に取り組める時間の確保にご協力いただければ幸いです。

まずは配布した問題集を着実に進めてください。

トップページへ戻る

トップページへ戻る