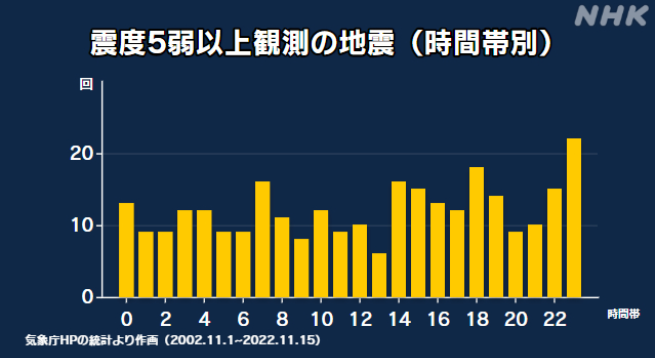

今朝は石川県能登地方のM5.9の地震の緊急警報びっくりしましたね!

すでに起きていたので身体は動きましたが、もう少し早ければ寝起きで身体が動かなかった人も多いと思います。

震源地では、こういった時間の差で被害の差も生まれることでしょう。

まだまだ被災地の復興は進んでいませんが、特に被災して倒壊した民家の復興が進んでいないようです。

行政の費用で被災瓦礫の撤去が出来る判定が、対応出来る人員の不足で軒数が限られるからだそうです。担当されている方も、朝から夜まで休み無く対応されていますが、知識や経験が無いと出来ない仕事なので、致し方ないのかもしれません。

もしくはもう少し簡易的な判定を行うか・・ですね。

私も大きな地震は2回あっています。

一度目は阪神大震災です。ちょうど大学生でしたが、これは多くの人が寝ている時間帯に起こった地震でした。大阪に住んでいたので、まさに直撃でした。

私も寝ていたのですが、いわゆる地震のP波で目が覚めました。大きな地震だったので、P波自体も大きかったからだと思います。

ぱっと目が覚めて、ぼーっとしていると次に超巨大なS波が来て部屋の中のあらゆる棚が倒れました。ちょうど二段ベッドで寝ていたので、上に何か落ちてくることは無かったのですが、その大きさに衝撃を受けたものです。

二度目は保護者の皆さんの多く(生徒さんはほとんど生まれていないか、記憶していない。)が記憶している東日本大震災です。

こちらは昼過ぎだったので、時間的に多くの方が動けました。もしあの地震が夜間だったら、被害はより大きかったかもしれません。

いずれにせよ、自然災害は時間を選べませんので、いざという時のための避難グッズの点検や棚の固定状況を改めて確認したいなと思いました。

参考:NHK特集記事「災害は夜間と休日に多いってほんと!?調べてみると…」

トップページへ戻る

トップページへ戻る