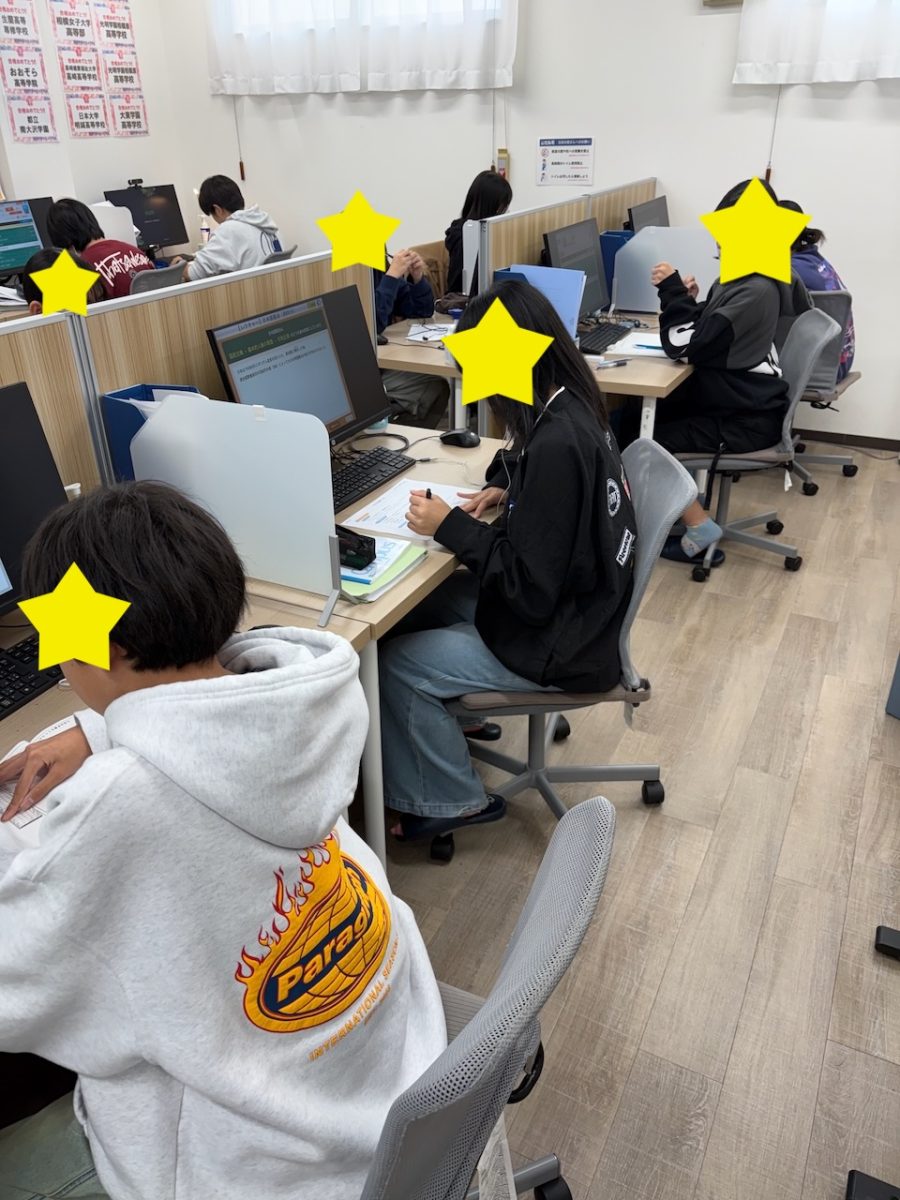

いよいよ今週は 中学校の2学期期末テスト ですね。

中学校によって異なりますが、多くの学校では 9科目を3日間に分けて実施 します。

1日3科目となると、前日に勉強できる時間は限られ、1科目あたり2時間程度が上限 です。

⸻

■ まずは「提出物」の最終チェック!

さすがにこの時期には終わっていると思いますが、必ず実物で確認 をお願いします。

「やった」「終わった」という言葉は生徒さんによって意味が違います。

•手はつけたけど終わっていない

•A問題だけでB問題は未実施

•プリントを紛失していた

•教科書やワークを学校に置きっぱなし

…といったケースも実際にあります。

「終わっていないのに、やったとはどういうこと?」と思うところもありますが、今まで何度もそういった風景を見てきました。

1時間でも手を付ければ「やった。」と表現してしまうのが中学生です。

提出物を出さないと、どれだけテストで頑張っても評価が下がります。

まずはここを確実にクリアしましょう。

⸻

■ 次は「苦手範囲」に絞った復習!

提出物が完了している生徒さんは、テスト前の最後の復習 に入りましょう。

ただし、前日2時間で範囲が広い科目はすべてを見直すのは不可能です。

この段階では「苦手な範囲」に絞って学習するほうが効果的です。

たとえば数学の二次関数なら

•「利用の問題」に絞る

•「一次関数との交点問題」に絞る

など、的を絞って復習 しましょう。

グラフを丁寧に書く、途中式を省かない、方程式の計算を確実に行う——

こうした地道な確認が、本番で実力を発揮する最大の鍵 になります。

⸻

■ 生活面のチェックも忘れずに

夜更かしには注意です。

9時や10時に寝るのは早いかもしれませんが、深夜1時・2時までの勉強は逆効果。

寝坊や集中力低下を招きます。

トップページへ戻る

トップページへ戻る