昨日(金曜)は盛りだくさんの一日でした。

昼から各教室の教室長との打ち合わせに始まり、

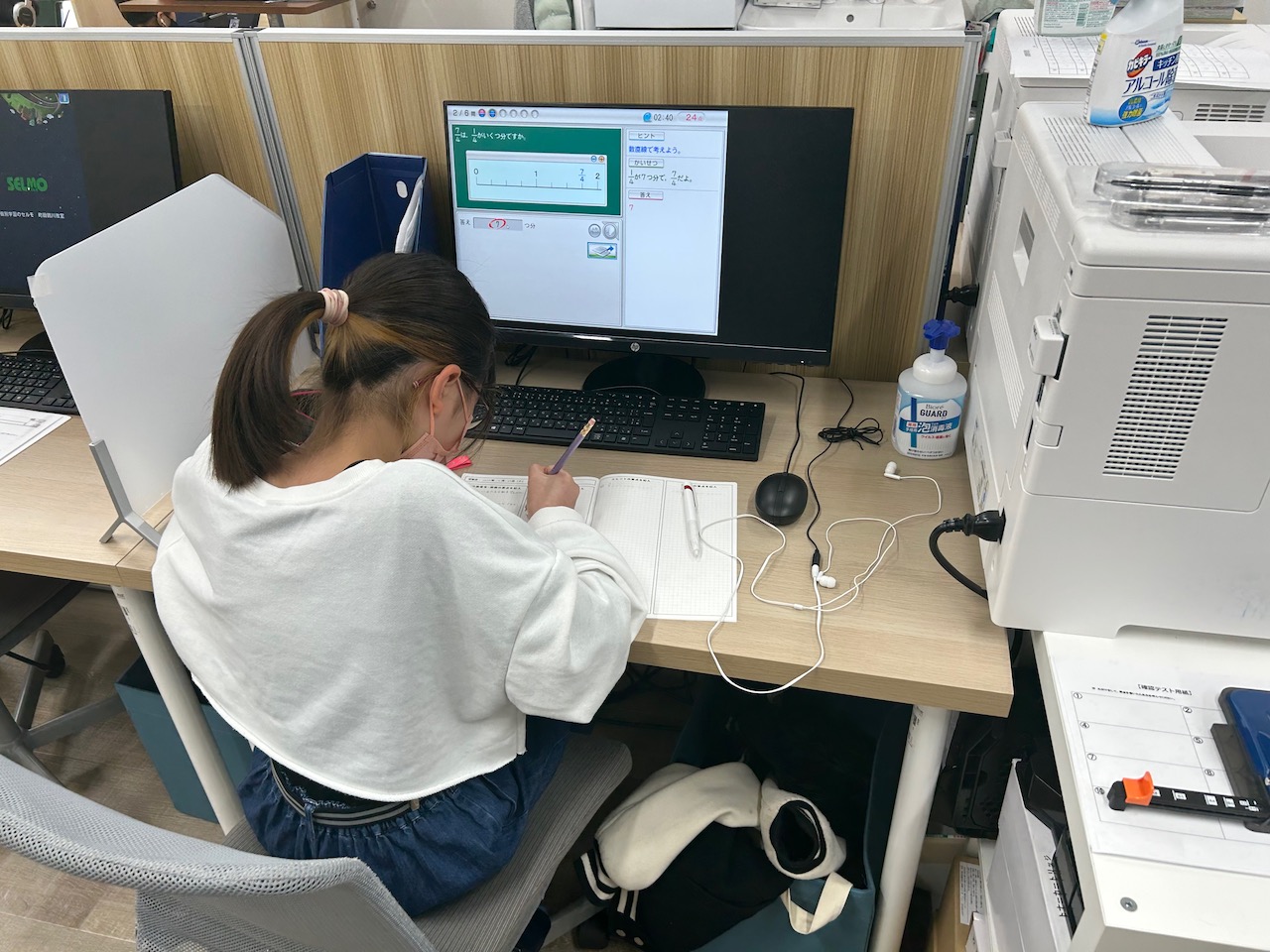

通常授業前に小学校2年生の生徒さんの体験対応、通常授業中に小学6年生の生徒さんの体験対応をさせて頂きました。

また、通常授業では、鶴川教室で一番たくさん来校してくれている鶴川中学校1,2年生の理科のテスト対策もありました。

さて体験学習のほうですが、

小学2年生の生徒さんは、挨拶と授業中の姿勢・集中力が素晴らしいです。お母様がご心配の課題も明確に該当箇所が判明しましたので、きちんと課題を解決出来るはずです。

小学6年生の生徒さんは、中学校進学準備講座をすでに4回受講されているので、教室の雰囲気にすっかり馴染んでいます。

英語の対策講座を実施しましたが、計3回の体験講座で、冠詞(a,an,the)、be動詞(肯定文・否定文)、一般動詞(肯定文、否定文)、助動詞can、基数の単語(0〜30位まで)は学習出来るはずです。これだけ勉強しておけば、少なくも中学校開始後の4月スタート時点の英語にこまることは無いはずです。

※数学3回+英語3回の体験講座は無料です。新中学1年生(現小学6年生)の外部生の方が対象です。

あとは春期講習で疑問文や単語(月、曜日、国名など)をやっておけば万全でしょう。教科書の和訳集もお渡ししますので、入学後の不安感は払拭出来るはずです。

英語は何よりも最初が肝心。下記の定期テストの様子で書くように、つまずいてからのさかのぼりは結構大変です。

鶴川中学校は昨日金曜日が2日目の定期テストで、英語と社会が終わりました。

登校してきた生徒に聞くと、英語は「過去最高に出来た。」「まあ大丈夫。」「ちょっと心配。」と意見が別れました。

出来たと言ってくれた生徒さん達は、入塾からある程度の時間が経過し、仕上げのプリントまで取り組めた生徒さん。

英語は文法だけ、単語だけ分かっていても駄目で、教科書本文の内容、教科書対応の問題集などやるべきことがたくさんあります。場合により数学よりも学習時間が掛かるので、入塾直後にぐっと理解をあげるのは難しいところがあります。

さらに数学では、例えば今回中2の範囲だっと確率は、確率の内容が別ればある程度解けるのですが、英語は2年生の英語を解こうと思うと、1年生の内容を完璧にしておく必要があります。2年生の内容だけ理解するのは理屈的に難しいところがあります。ご飯の炊き方や、トンカツの揚げ方はわからないけど、カツ丼を作るようなものです。

このように、新3年生の生徒さんは、3月と春休みで絶対に1/2年の英語の復習を終わらせて下さい(まだ復習が終わっていない生徒さんは)。

新2年生も英語が苦手な人は、1年生の英語の対策が必須です。

特に、「主語に応じての動詞」「時制に応じての動詞」と、動詞の理解が一番重要です。また、英作文の際は、「日本語から英語への語順変換ルール」に沿って取り組んで下さい。これはセルモに入塾されて英語を選択された方には全員説明しています。

英語の復習には、数学以上に時間が掛かりますので、苦手な方はとにかく早めの対策が吉です。

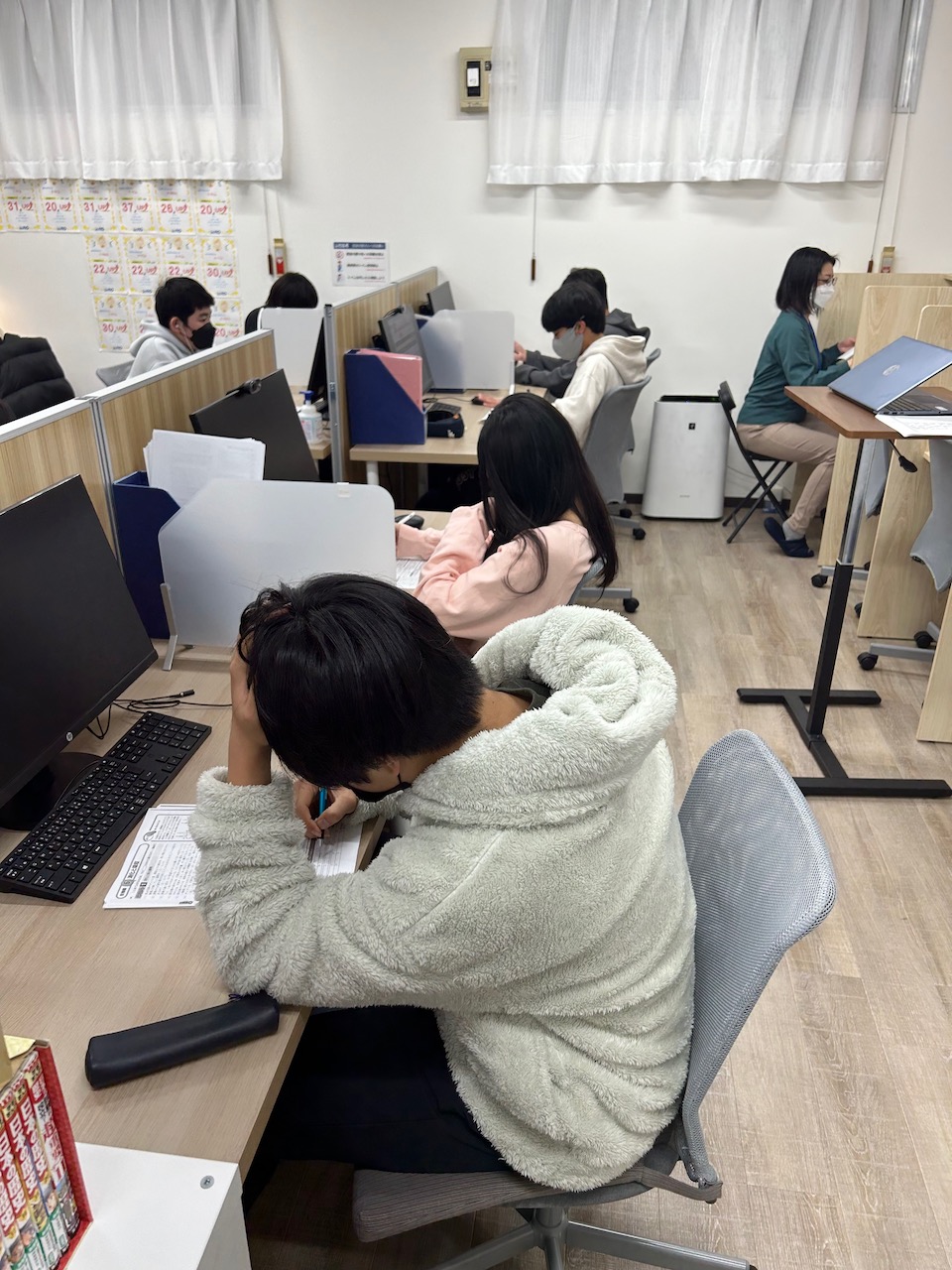

そして、昨日は鶴川中学校の生徒さんは、数学も英語もテストが終わったので、全員理科のテスト対策を実施しました。1年生も2年生もです。

2年生はテスト範囲が膨大(教科書100ページ)にあるので、テスト範囲の各単元の「重要語句」だけまとめたプリントを事前に用意し、各生徒さんに取り組んでもらいました。上の写真にあるように黙々と取り組んでくれました。

すでにセルモの通常授業で理科の学習を終えている生徒さんはスラスラ解いていきましたが、そうでない生徒さんは1枚目から苦戦しました。

残念ながら理科はどちらかというと関心が薄い科目で、とある生徒さんは「ノートを書き写しているだけで、中身は全然聞いていない、頭に入っていない。」と言っていました。関心が薄いのは仕方ないとしても、テスト対象科目で受験にも影響するわけなので、まずは「理解するためのプロセスとして、学校の授業が終わったら教科書の読み直し、ワークを解くくらいの努力はしようね。」と伝えました。

と言っても、学校の理科の授業を関心無く過ごしてきた生徒さんにとって、この100ページを2時間や3時間で理解・吸収させることは難しいです。

対策プリントはとにかく要約して10枚前後にし、なんとか重要語句や基礎計算だけでも出来るように準備をしました。また、電気回路など資料を見ただけでは理解が難しい箇所は、セルモシステムのレクチャービデオとレクチャープリントを組み合わせて解説、そして私のほうで補足説明しました。

ただプリント10枚をやるにしても、解くのに1枚15分として、さらに間違えた箇所の解き直しを含めると、4〜5時間は掛かるものです。

昨日の授業中に終わることが出来なかった生徒さんは、今日土曜日の午前中に終わらせ、その後学校のワークを仕上げでもう一度解いておくように伝えました。

また解説を受けないと理解出来ない単元については、無料で視聴出来る動画サイトのリンクを保護者さんにお知らせしています。是非参考にされて下さい。

このように学習塾の役割としては、ご契約頂いている通常受講科目以外の対策も必要で、さらにそれらを生徒さんに取り組んでもらうには、なかなか多岐に渡るアクションがあります。正直なところ、定期テスト1回で100ページの教科書の範囲が出題されることに違和感はありますが、出題さらるからには最善の努力をするしかありません。

この範囲を見て、入り口の時点で諦め・完全放棄してしまう生徒さんも少なくないので、そういった生徒さんにも「最低限の努力」はしてもらえるレールを引くように心がけています。

トップページへ戻る

トップページへ戻る