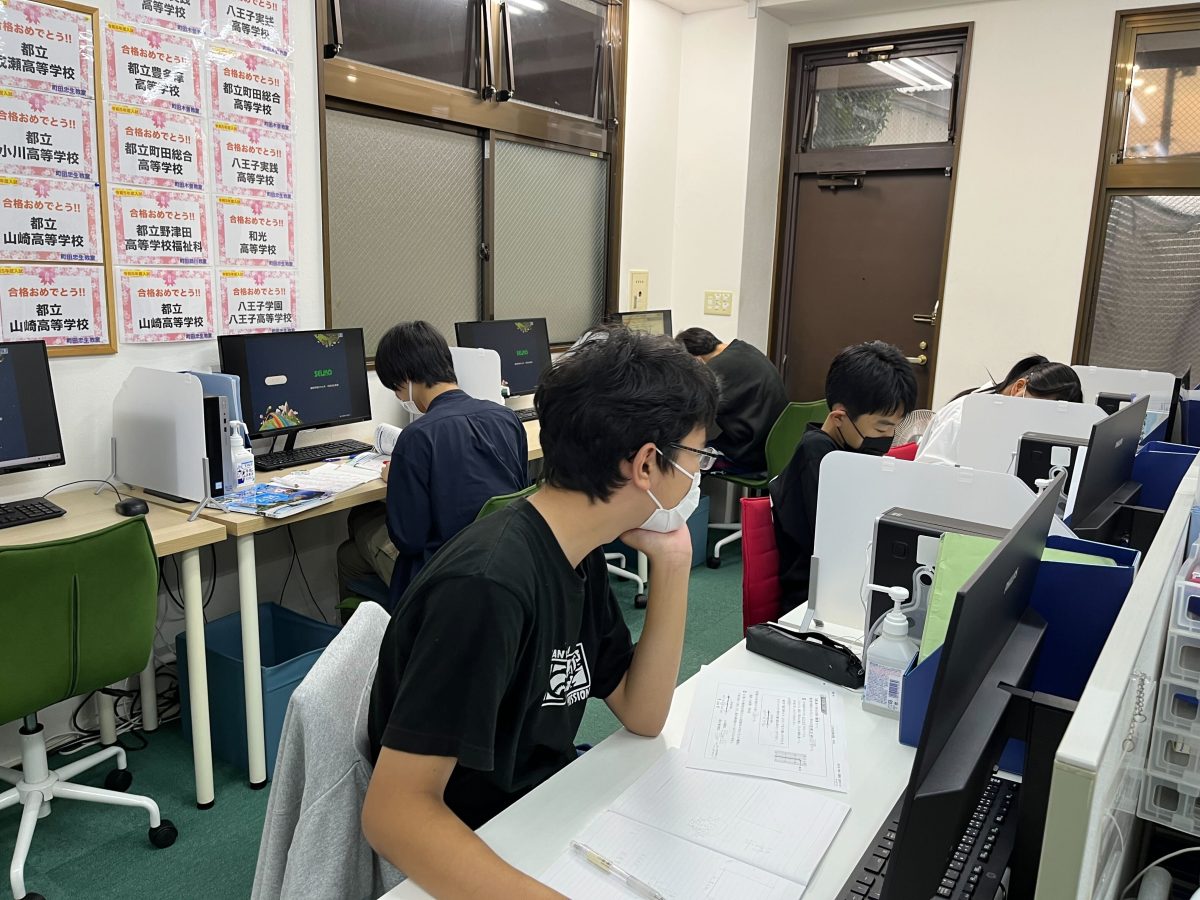

着座時の姿勢の悪さと慢性鼻炎は酸素吸入量が限定されるので、集中力・理解力・記憶力に大きな影響を与えます。

慢性鼻炎のうは人によりけりですが、学習に課題を抱える生徒さんの多くに姿勢の悪さが共通点として見られます。

椅子に寝そべる、机に突っ伏す、猫背になる、生徒さんにより症状は様々ですが、姿勢の改善は急務です。

と言っても、学習と同じで姿勢の改善は一長一短に進みません。

まず、学校では姿勢が悪いからと言って何か言われる時代ではありません。よって、多くの時間を過ごす学校では何も言われないので、生徒たちに姿勢の悪さを伝えても、「?」という感じで捉える人が多いです。

また、ご家庭でも机以外で勉強するシーンも多くなり、その影響もあるかもしれません。

姿勢の改善には、姿勢矯正・猫背矯正をやっている整骨院さんに行って頂くのが一番良いと思います。具体的な改善策を提示してくれるはずです。

自宅では出来るだけ机で勉強する、姿勢が悪い場合は、姿勢矯正用の椅子を使うと良いでしょう。いま色々なタイプの椅子が販売されています。

慢性鼻炎ですが、副鼻腔炎になっている場合は抗生物質による治療をしない限りは治らないと思いますので、すぐに耳鼻咽喉科で検査を受けて下さい。今抗生物質が全国的に品不足なので、気になる人は早めに行ったほうが良いでしょう。

高頻度で副鼻腔炎になる場合は、鼻の中の軟骨が肥大し曲がっていて、鼻の奥に菌が溜まりやすい状態になっている場合があります。

この場合は、軟骨の除去手術を受ける必要がありますが、病院により年齢制限があり16〜18歳に設定している病院が多いようです。

実は私も高校生の時に慢性鼻炎になり、大学入学前の春休みを活用して手術を受けました。それ以来、鼻炎の症状とはサヨナラできました。改善された時の晴れ晴れしさは、今でも覚えています。

副鼻腔炎になる場合もありますが、薬を飲めば1〜2日で治ります。なお、今はこの季節は鼻洗浄を朝晩して、鼻の中に菌がたまらないように気をつけています。

洗浄すると、結構な汚れが流れ出します。サーレという薬剤を使います。慣れると気持ちいいですね。

なお、慢性鼻炎は勉強だけでなく、睡眠にも影響が出ます。眠りが浅くなり、様々な影響が出ます。睡眠病が続くと、事故を起こしたり安全面でも危険性が出てきますので、早めの検査・治療をされて下さい。

トップページへ戻る

トップページへ戻る