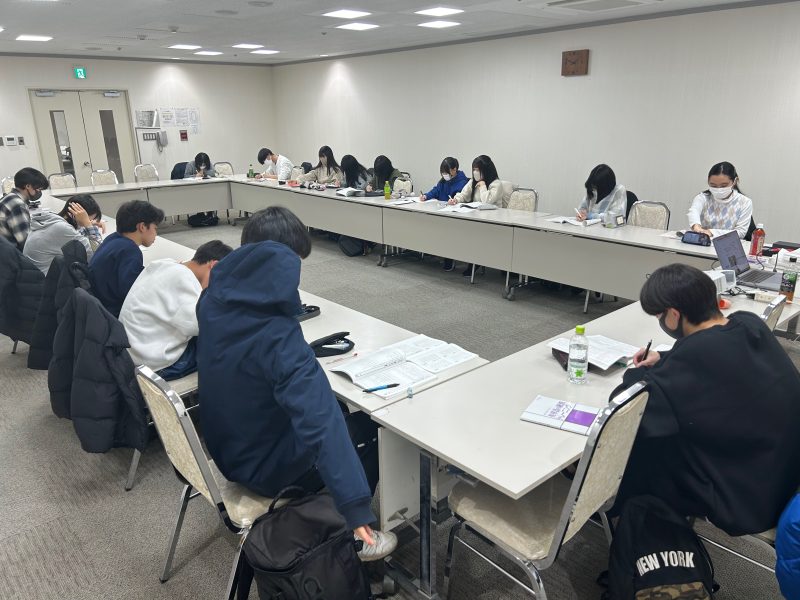

昨日神奈川県の県立高校入試がありましたが、朝イチで問題と解答が神奈川新聞のサイトにアップされていたので、早速いくつかの科目の問題をチェックしてみました。

https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1050479.html

ネット上では例年と出題形式が違う科目がある、いきなり問題のレベルを上げてきたと噂になっていました。

まずは数学をチェックしてみましたが、基本的な計算はそれほど難しくなく、大問1と2は丁寧に解けば多くの生徒さんが対応出来るはずです。

※逆に言うと、基礎計算を理解出来ていない生徒さんは、大問1と2で得点が取れないので数学は全滅になります。これはどこの都道府県でも同じです。

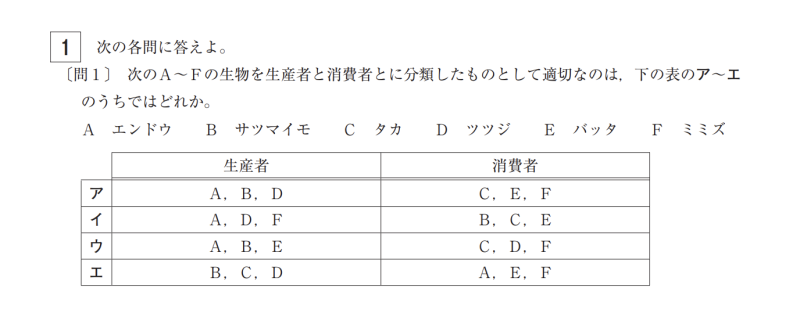

次に、大問3では図形の証明・四分位数と箱ひげ図・三平方の定理・食塩濃度を用いた方程式の文章題・関数・確率・立体図形の複合問題が出題されていました。要は三年間の数学を全方位的に網羅していることになります。

図形の証明は東京都でも毎年出題されますが、避ける生徒さんが多いです。今年受験の生徒さんには、残りの1週間で証明の復習を考えています。

四分位数と箱ひげ図は、2021年度の教科書から中学校2年生の数学で導入された新単元なので、そろそろ東京都も出題されるかもしれません。神奈川県は昨年も出題されていましたね。

セルモでも、今週末辺りで各生徒さんに取り組んでもらいます。多くの生徒さんが忘れているのと、結構考え方が難しい単元です。また、過去問題でも出題が無いので、対応が必要となります。

三平方の定理は複数回処理が必要な問題で、これも平方根の基礎計算が苦手な生徒さんには厳しいかもしれません。難易度はそれほど高く無いですが。

食塩濃度の計算は東京では見られない種類の問題ですが、これも苦手な生徒さんが多いでしょうね。そもそも食塩水を知らない、濃度の意味が分からない生徒さんが激増しています。学校の理科の実験でも、食塩水を作らない場合が増えているようです。

関数と確率も基本的な公式やルールを把握しておけば対応出来る問題ですが、関数はグラフが見た感じ複雑なので、きちんと条件をグラフに書き込むこと、方程式の計算を丁寧に実施することが必要です。ただ、こういった基本の作業を嫌がる生徒さんが最近顕著に増えており、ノート学習の習慣化がついてない弊害かと思います。

確率はちょうど今回中学二年生の定期テストで出題されますが、小学校5年生で割合の知識を基本とした問題です。ただ、この割合が苦手な生徒さんが本当に多く、割合・百分率・歩合の関係を理解出来ていないまま中学校に進学した生徒さん達にとって確率は鬼門の単元です。これも関数と同じですが、樹形図を丁寧に書くなど、確率特有の学習に向き合えない生徒さんが大変多いです。確率は基本問題が東京の大問1で出題されることが多いので、都立受験生は避けて通れない単元です。

最後の立体図形の複合問題は、三角錐の体積の公式はもちろんのこと、立体図形の各頂点を最短で結ぶ糸の問題、三平方の定理など、三年間の図形問題の知識がきちんと身についていないと解けません。

トップページへ戻る

トップページへ戻る